« Le style sans technique, c’est une sculpture, pas une voiture ! » Cette phrase extraite du long entretien mené avec Gilles le Borgne ci-dessus, directeur de l’ingénierie de Stellantis jusqu’en 2019 puis de Renault jusqu’en 2024, résume bien le thème du jour : le design et l’ingénierie font-ils bon ménage ?

Celui qui a obtenu 5 titres de « Voiture de l’année »* en 11 ans a bien voulu partager son expérience. Il a en effet développé trois plateformes majeures** en trois décennies, ce qui permet d’analyser l’intégration du design dans le processus de création technologique d’une nouvelle automobile.

*308 II en 2014 / 3008 I en 2017 / 208 II en 2020 / Scénic E-Tech en 2024 / R5 E-Tech en 2025.

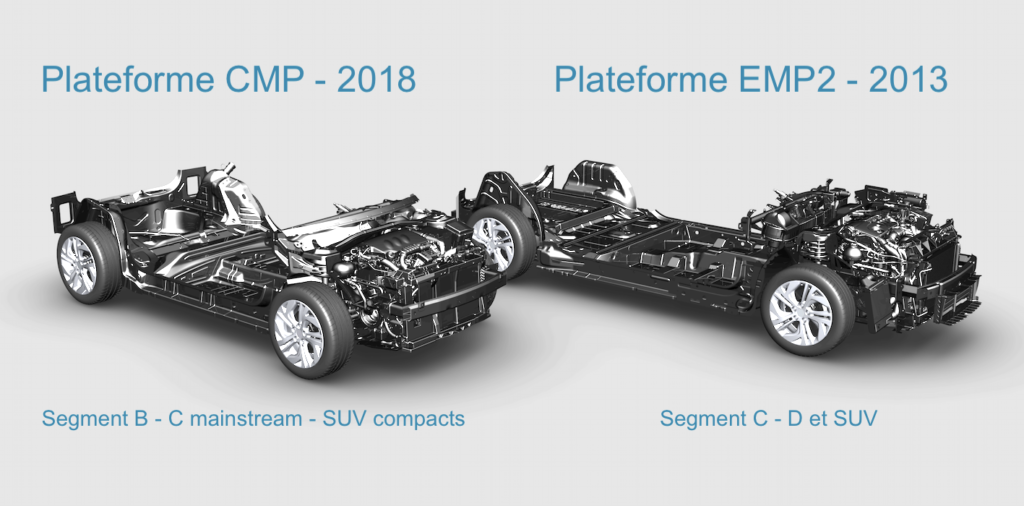

*Chez PSA/Stellantis : la PFA des années 2000 puis la EMP2 de 2013, et chez Renault : l’AmpR Small de la R5 E-TECH ci-dessous.

Dans les années 1980-1990, les tensions étaient parfois vives entre les ingénieurs et les stylistes. Force est de reconnaitre qu’aujourd’hui « le designer intègre l’idée du design au sens technologique du terme et les ingénieurs reconnaissent l’importance du style. Ainsi, de la plateforme PFA de la fin des années 1990, à aujourd’hui avec l’AmpR Small de la R5 E-TECH, en passant par la EMP2, on s’est dirigé progressivement vers une collaboration exemplaire du style et de la technique qui ne forment désormais plus qu’une équipe » nous confirme Gilles le Borgne.

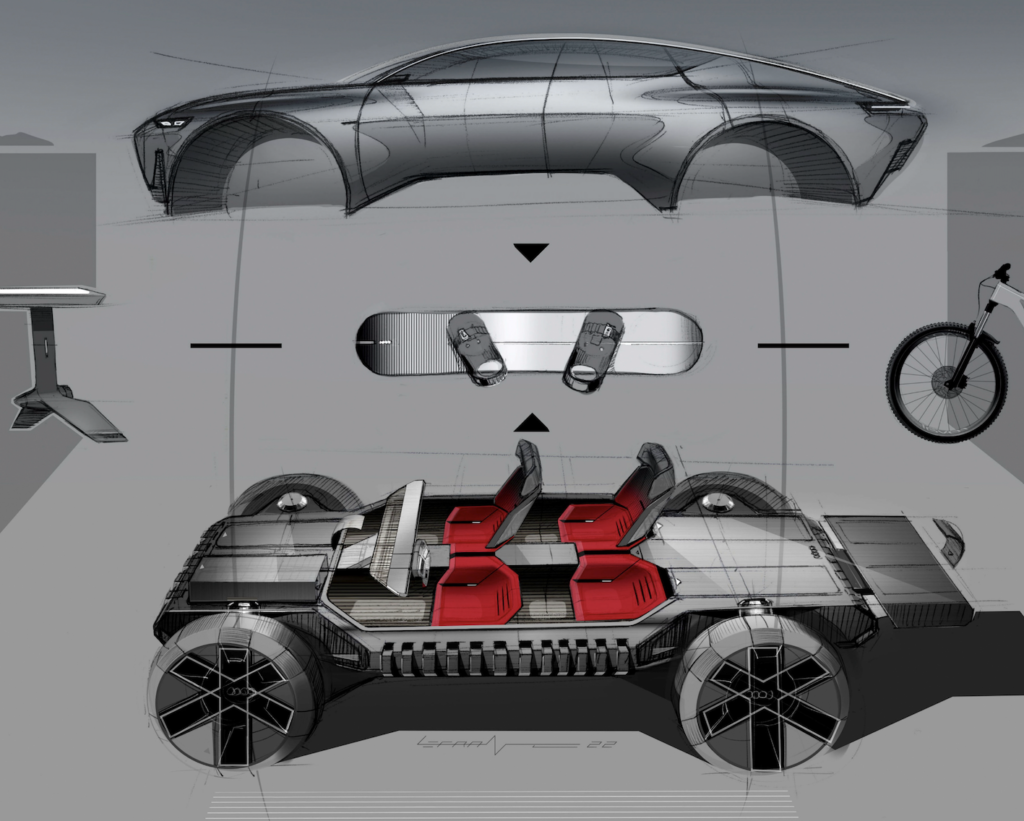

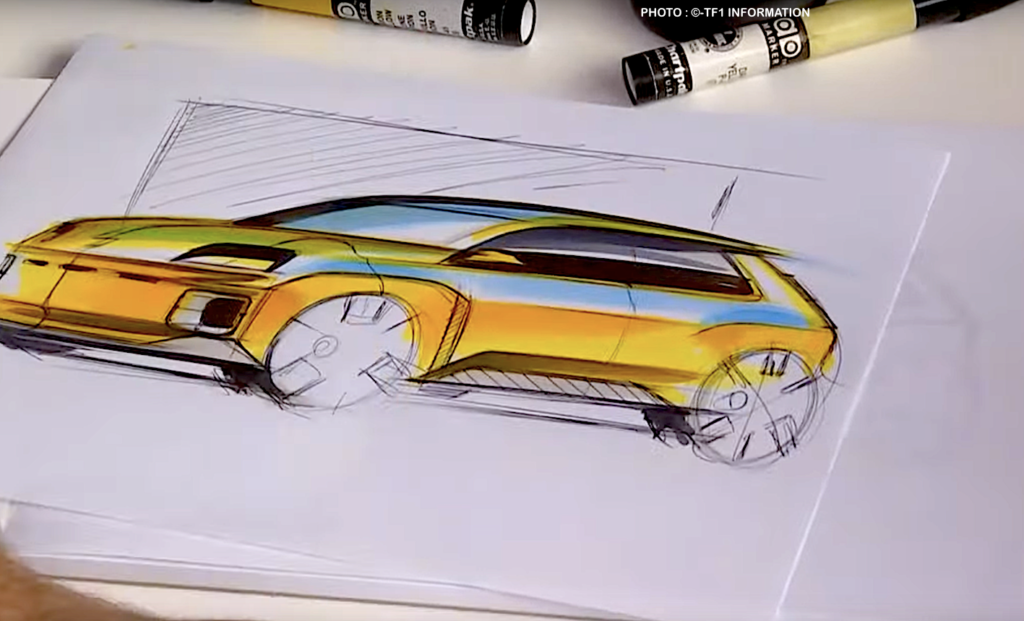

« Aujourd’hui, nous avons des ingénieurs studio qui dépendent selon les organisations, du style ou de l’ingénierie. Ils récupèrent toutes les contraintes et les mettent à disposition des stylistes. Ces derniers vont alors poser leur thème générique réalisé à partir de leur sketches sur cette plateforme numérique. Ensuite, ingénieurs et designers travaillent ensemble pour trouver une convergence qui respecte à la fois le thème de design et les contraintes techniques. »

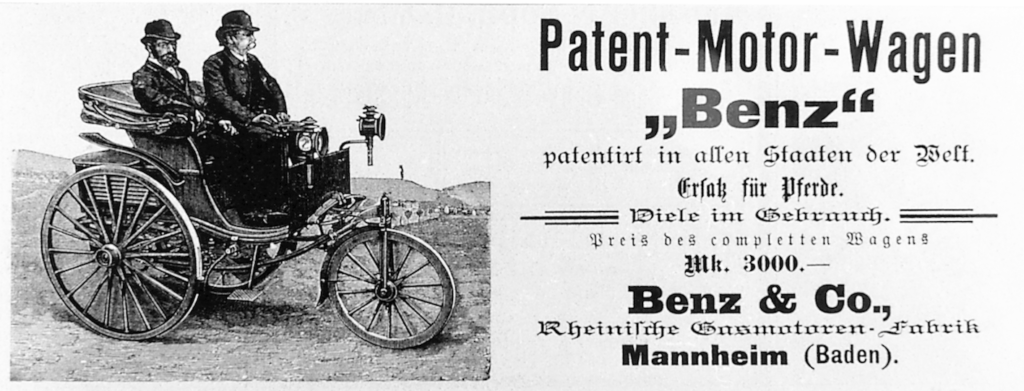

Tout va bien alors ? Aujourd’hui, à priori oui… Mais ce n’a pas toujours été le cas ! Un designer a rarement une formation d’ingénieur. Et un ingénieur n’a pas forcément la fibre artistique, ce que l’on ne lui demande d’ailleurs pas. Sont-ils miscibles ? Revenons rapidement aux sources de cet antique problème de cohabitation. Et donc aux origines de l’automobile au cœur des années 1880. Ce sont bien les ingénieurs qui ont avancés, seuls, vers la création de l’automobile : les Gottlieb Daimler, Armand Peugeot, Carl Benz ci-dessous, Wilhelm Maybach et tant d’autres.

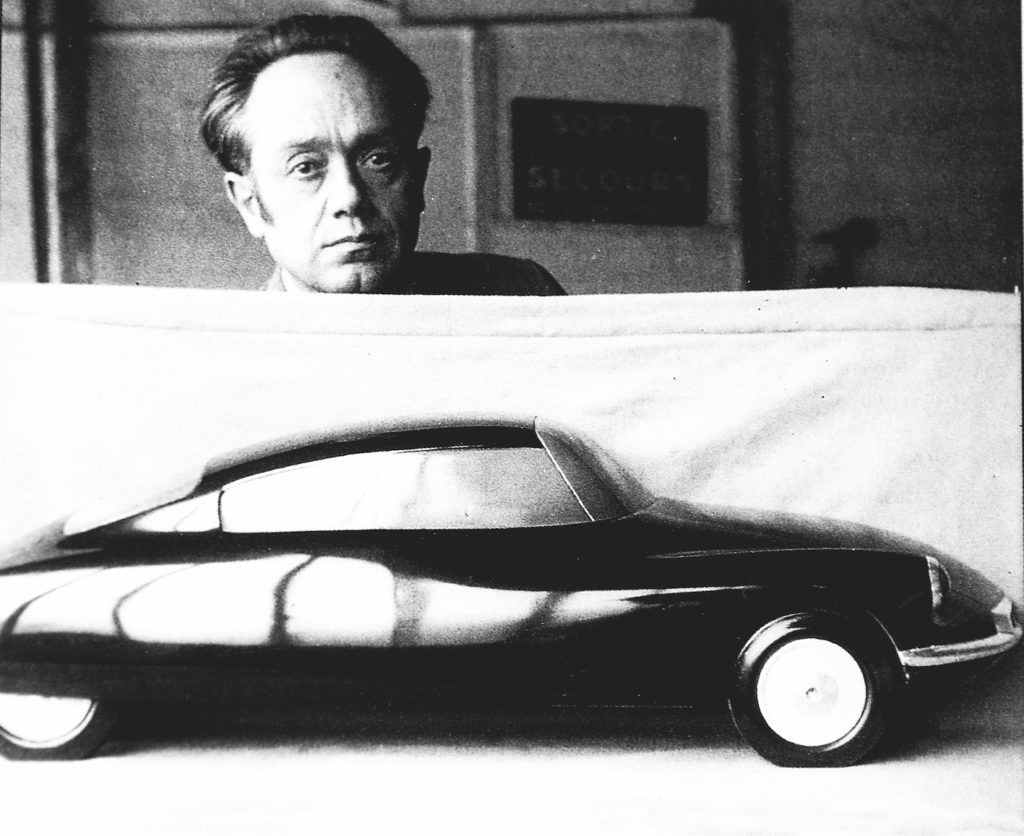

À eux le mérite ? « De la fin du 19e siècle au début du 20e, la conception était axée sur la fonctionnalité et la technique. L’esthétique était alors secondaire, voire totalement inexistante ! » Dans les années 1920, les fameuses années folles, la plastique commence à être intégrée à l’univers du quotidien. « Ensuite, l’équilibre forme-fonction est mis en exergue par le biais de l’aérodynamique. C’est un premier jalon fort. Au cœur des années 1950, c’est bien sûr la Citroën DS qui symbolise l’alliance de l’univers de l’ingénierie avec celui du design. »

L’Italien Flaminio Bertoni règne alors sur les créations Citroën. Pratiquement seul. De l’autre côté des murs du style Citroën implanté à la rue du Théâtre à Paris, les ingénieurs œuvrent de leur côté et créent de flamboyantes innovations. Chacun chez soi en quelques sortes. Pendant les années 1970, les stylistes sont considérés au même titre que des ingénieurs. Mais parfois raillés par ces derniers. Gaston Juchet (1930-2007) alors patron du style Renault, rappelait que pour le programme de la R30 (1975 – dessin de Gaston Juchet ci-dessous), le service technique lui avait demandé de rehausser la ceinture de caisse de son projet, « parce que la tôle ça coûte moins cher et ça pèse moins lourd que le verre. »

Côté salaire, ceux des stylistes de l’époque sont à des années lumières de ceux qui vont devenir des designers et qui vont intégrer peu à peu le comité de direction de certains grands groupes automobiles, dans les années 1990/2000. Le design va alors prendre du poids dans les décisions. Mais souvenez-vous de la phrase d’introduction : « Le style sans technique, c’est une sculpture, pas une voiture ! » Et pour produire une voiture plutôt qu’une simple sculpture, il a parfois fallu donner de la voix !

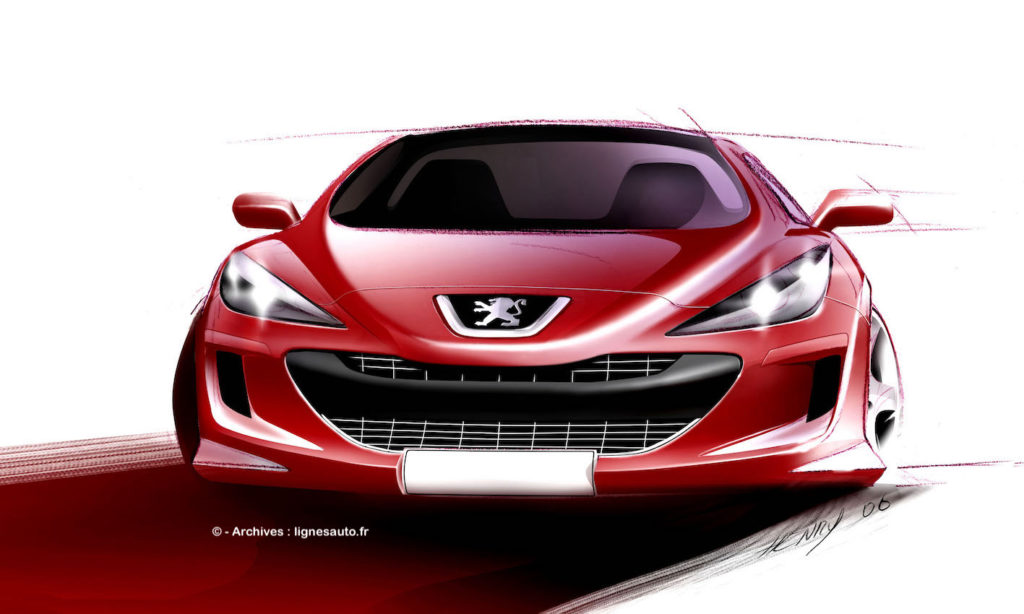

Gilles le Borgne reconnaît que chez PSA, sous l’ère de Jean-Martin Folz (patron de 1997 à début 2007) « ça ne s’est pas toujours bien passé avec Gérard Welter, le patron du design Peugeot (ci-dessus), avec qui j’ai travaillé dès 1997 lors de la conception de la PFA. » C’est d’ailleurs à cette époque, et notamment avec la Peugeot 407 (ci-dessous) que Gérard Welter me confiait que « nous avions proposé des maquettes avec un porte-à-faux avant bien plus court, mais au cours de l’étude il nous a été demandé de rajouter des millimètres par ci, par là. C’est dommage, parce que cette voiture a vraiment du caractère mais se trimbale un sacré museau ! C’est l’éternel problème d’accord entre la technique et le style. Beaucoup de voitures en ont pâti. »

Chaud devant, mais Gilles le Borgne a une explication imparable. « Je connais bien l’enchainement des faits concernant la 407 de 2004. Elle reposait sur la plateforme PF3 des berlines du segment supérieur qui est née avec la première génération de Citroën C5, en 2000. Sous l’ère Folz, cette PF3 a été gelée, nous n’avions plus le droit d’y toucher ! Et donc, oui, la 407 en a souffert. »

Avec la 307 voiture de l’année 2022 qui inaugurait la PF2, Gérard Welter va pourtant affirmer ses idées jusqu’au stade de la série. Il pousse le thème d’une berline semi haute avec un pare-brise très incliné et plongeant loin en avant sur le capot moteur. « Gérard nous aiguillonnait énormément pour sa 307. Il a poussé les ingénieurs dans leurs derniers retranchements avec le pare-brise tellement avancé qu’il n’y avait pas d’auvent, pas de zone de séparation air/eau et toute cette partie technique était en porte-à-faux au-dessus du moteur. Les ingénieurs se sont quand même bien arraché les cheveux pour concevoir tout ça, et permettre de disposer de ce pare-brise super avancé voulu par le style ! » Alors oui, les designers savent aussi imposer leurs idées lorsque c’est techniquement jouable. Gilles le Borgne précise cependant que « durant ma carrière, j’ai travaillé étroitement avec au moins douze designers. Et j’ai toujours défendu leurs idées contrairement à ce que l’on peut penser car je sais que le style est souvent la raison d’achat d’une voiture ! »

Gérard Welter affichait une méfiance plus ou moins vive auprès des ingénieurs. Il devait donc user de stratagèmes pour faire passer ses idées, quitte à parfois dépasser certaines limites. À la grande joie des stylistes dont il défendait les idées. Moins à celle de l’équipe technique comme s’en souvient Gilles le Borgne. « À l’époque j’étais un jeune ingénieur rigoureux et je connaissais mal le monde du style. J’ai débuté avec la C3 de Citroën (projet A8), celle de 2002, avec Donato Coco responsable design des petites voitures, et Oleg Son, le designer. Ce projet faisait partie du programme A806 avec deux autres dérivés sur la nouvelle plateforme PFA : la Citroën C2 (projet A6) et une petite Peugeot qui sera finalement abandonnée, le projet A0. »

« Nous voilà sur ce programme à la veille d’une présentation générale de maquettes du projet Peugeot A0 avec Frédéric St-Geours (directeur de la marque Peugeot à l’époque). La veille de la présentation, on se met d’accord sur le jalon, on valide les dimensions des propositions de l’équipe de Gérard, et on se met d’accord avec le style sur la position du pare-brise, les assiettes, les diamètres de roue, etc. pour voir si ça rentrait dans les clous de la PFA. Et surprise le lendemain, jour officiel de la présentation : Gérard avait changé les maquettes pendant la nuit ! Ce n’étaient plus les mêmes ! Il avait présenté d’autres maquettes avec des dimensions complétement différentes… On n’a rien pu faire d’autre que de relancer les études quant à la faisabilité et on a perdu un temps énorme. »

Une exception à la règle ? Non, Gérard défendait TOUS ses projets et dépassaient parfois les limites pour qu’au final, il en reste quelque chose. « Un peu plus tard dans le développement de ce programme A0, on a présenté deux maquettes, une plutôt technique qui reprenait les intentions style – donc une maquette faisable – et la maquette voulue par les stylistes, mais pas faisable en l’état. Elle s’inspirait largement de la 307 que Gérard venait de terminer et il avait poussé à l’exagération le pare-brise avancé sur sa proposition. Frédéric Saint-Geours était plutôt emballé, mais durant la réunion, j’ai expliqué qu’avec une telle silhouette, il fallait déposer le moteur pour changer les bougies, inaccessibles sous le pare-brise ! Saint-Geours s’est retourné vers Welter en lui disant, je pense monsieur Welter qu’il va falloir reculer le pare-brise. »

Dans ces années-là, l’ingénierie et le design ont des divergences assez logiques. Mais chez PSA, elles semblent plus fortes chez Peugeot que chez le cousin Citroën ! « C’est vrai que c’était plus facile avec Donato Coco (ci-dessus) chez Citroën. Avec lui, ce n’était pas la guerre de tranchée comme avec Gérard. Mais ne vous méprenez pas, avec Welter on a fait beaucoup de très bonnes voitures ensuite, notamment la 207 qui a fait un carton et la première 308. »

Avec l’arrivée de Jean-Pierre Ploué ci-dessus dans les années 2000, la cohabitation entre ingénierie et design s’est-elle accentuée ? Pour Gilles le Borgne, « il ne faut pas négliger que dès le début, avec la PFA ou les PF2 et PF3 de l’ère Folz, on prenait déjà en compte les demandes génériques du style, comme les proportions générales et les diamètres des roues par exemple. Mais c’était beaucoup moins structuré que ce que nous avons fait dix ans plus tard avec la plateforme EMP2 dont j’étais le responsable. Les demandes du style sont alors toutes présentes dans le cahier des charges initial, et donc la possibilité d’exploiter les bonnes proportions voulues par le style étaient exposées dans le tout premier cahier des charges, au même titre que les prestations dynamiques, les coûts, la technique, etc. »

Le mot de plateforme revient souvent dans cet article… Logique, cet ensemble architectural et technique (*voir le Bonus en bas de ce sujet) constitue la base exploitée par le design avec ses possibilités mais aussi ses limites. Chez PSA, après l’ère Folz, Gilles le Borgne découvre celle de Christian Streiff. (2007-2009). Gilles propose de structurer la gamme sur la base de deux plateformes au lieu des trois précédentes. À la fin des années 2000, la fameuse plateforme EMP2 (« ma meilleure œuvre en tant qu’ingénieur ») est à l’étude sous sa responsabilité et cette période de conception va davantage lier les deux univers de l’ingénierie et du design.

« J’étais déjà patron des avant-projets avec un important bagage technique pour toute la préparation de cette EMP2. Le style était au cœur du projet. On œuvrait dans l’équipe de Robert Peugeot et au style, il y avait donc Welter et Ploué. C’était très nouveau car on avait anticipé dix silhouettes qui n’existaient pas encore, capables d’être produites sur cette plateforme modulaire. Dès la phase de l’avant-projet, on tenait à jour toutes les demandes du style et régulièrement, on fraisait des maquettes en polystyrène. On faisait des revues constantes avec les patrons de style et Robert Peugeot. La réduction des porte-à-faux ou encore l’abaissement de la hauteur du capot moteur, tout a été passé en revue avec le design pour leur fournir une seule plateforme modulable, capable de s’adapter à leurs propositions de berlines, de SUV, de monospace, etc. » Ce sont la Peugeot 308 II ci-dessus et le monospace Citroën C4 Picasso II qui l’inaugureront en 2013.

Cette période correspond par ailleurs à un bouleversement pour les consultants design Italiens de Citroën et Peugeot. En 2004, les collaborations avec Giugiaro, Bertone et Pininfarina s’arrêtent sur une décision de Robert Peugeot. Était-ce justement parce que ces consultants faisaient fi des dimensionnements des différents cahiers des charges ? « Pas du tout. C’était même tout l’inverse. J’ai connu ça car j’ai travaillé avec Giugiaro sur le projet de la C3 Pluriel et j’étais à la réunion lorsque ces collaborations ont été stoppées. J’ai souvent pris l’avion du groupe pour aller à Turin chez ces consultants italiens avec Vincent Besson ou Bruno de Guibert. C’est l’implantation de bureaux de style internationaux au sein de PSA, en Amérique Latine et en Chine notamment, qui a fait réfléchir Robert Peugeot. Il a décidé que ces studios internes à PSA pouvaient être mis en compétition sur les projets du groupe. Welter et Ploué ont poussé cette démarche… »

Pourtant, chez Renault, le discours était tout autre dans les années 1980. La collaboration avec Giugiaro était intense. Elle a donné naissance aux Renault 21 (1986) et Renault 19 (1988). Les stylistes de Renault me confiaient alors qu’il leur fallait reprendre les maquettes de Giugiaro pour les remettre dans les rails du cahier des charges. Gilles le Borgne tempère en rappelant qu’à l’époque, « un cahier des charges ne devait pas dépasser trois feuillets ! Il a fallu attendre l’avènement de la CAO, notamment avec le programme de la 206 pour que tout cela change. » Quant à Giugiaro et Renault, l’affaire s’est arrêtée avec le remplacement de la Supercinq devenue Clio en 1990 : le design interne a remporté le projet !

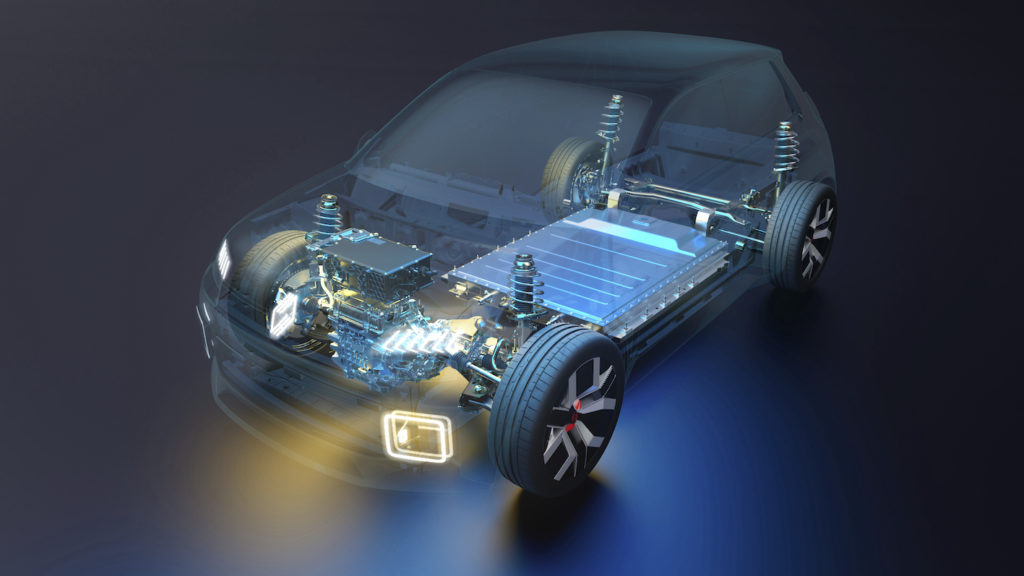

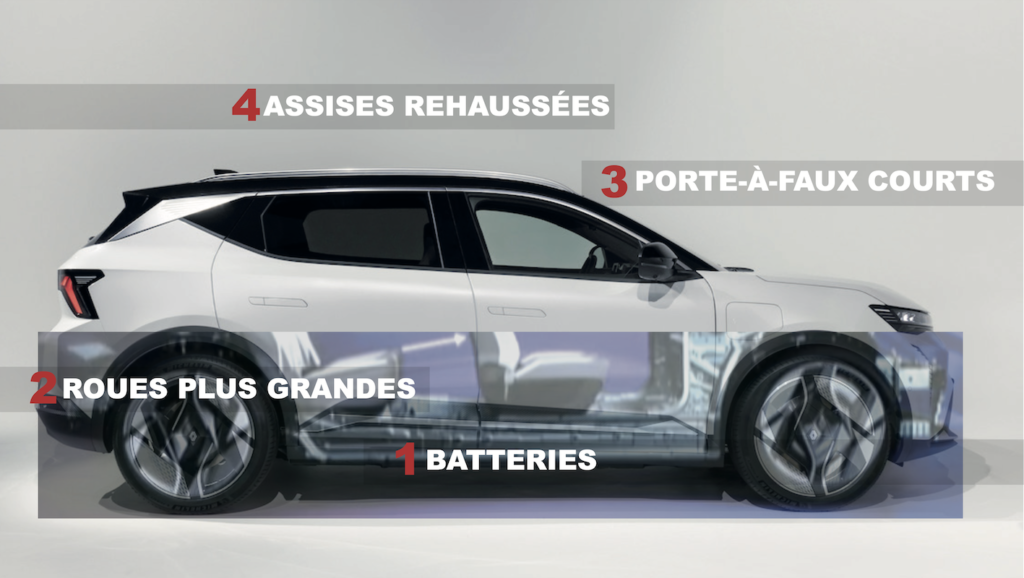

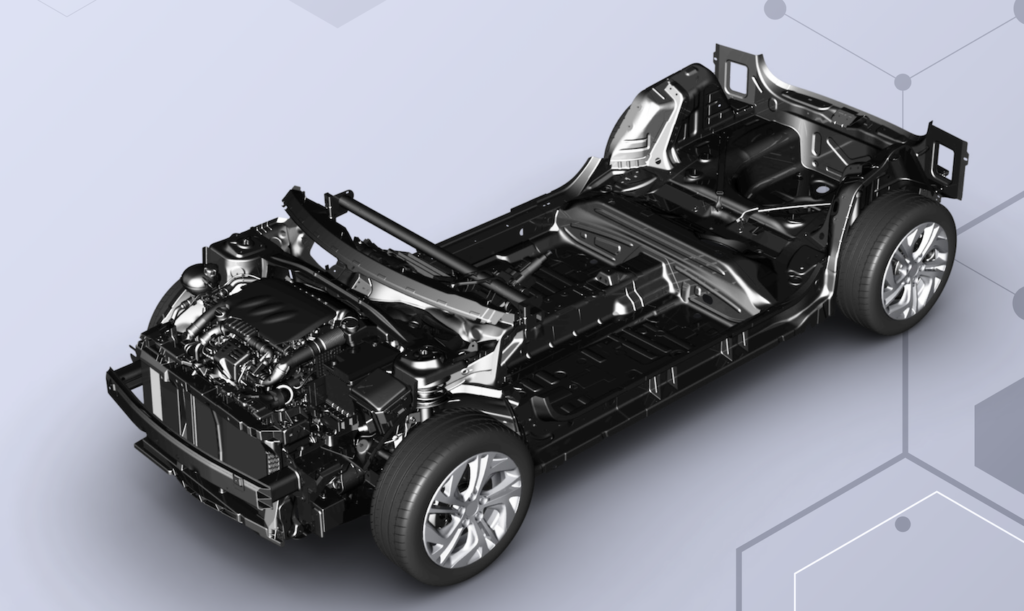

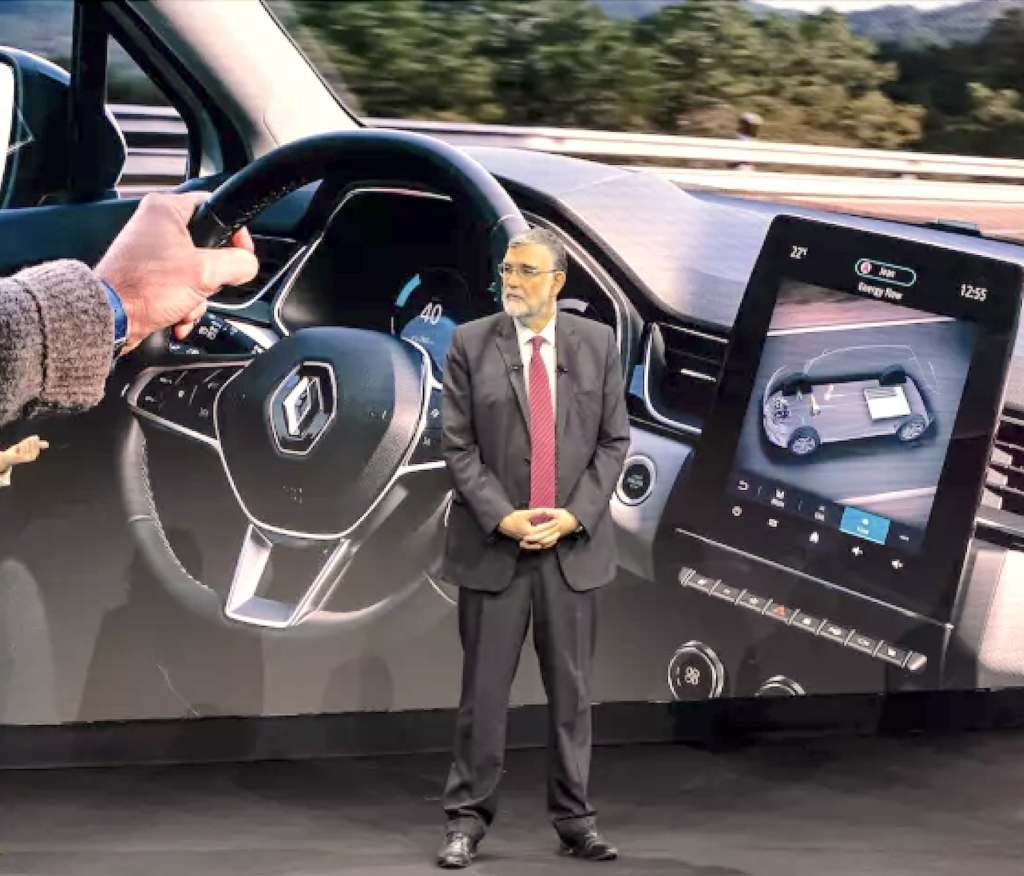

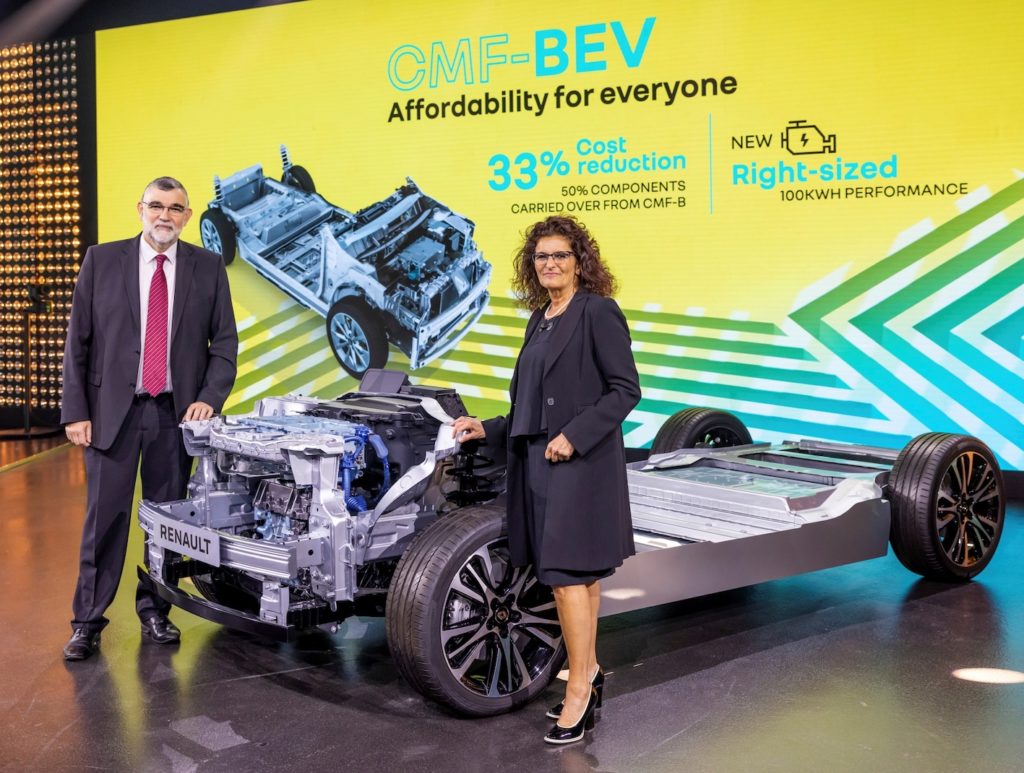

Mais revenons à nos plateformes et aux silhouettes dessinées par les designers pour les habiller. En 2025, lorsqu’on évoque ce terme, on pense souvent à une plateforme 100% électrique (ci-dessus, celle du Renault Scénic). Serait-elle devenue le Graal des stylistes libérés de lourdes contraintes avec son plancher plat et ses porte-à-faux réduits ? Pas forcément à en croire Gilles le Borgne. « Évidemment les porte-à-faux sont contenus mais le problème que le designer rencontre, c’est qu’avec le pack batterie entre les trains avant et arrière, il se crée un empattement extrêmement long et il y a un effet « teckel » qu’il faut éviter. Ensuite, il y a le rapport diamètre de roue / hauteur qui doit être bien traité car la batterie rehausse le plancher et peut donc augmenter la hauteur voiture. » Ci-dessous, la plateforme 100% EV du nouveau crossover Alpine A390 dans l’usine de Dieppe.

Et si vous pensez que Gilles le Borgne a oublié la R5 E-Tech, vous vous trompez… Il est bien placé pour nous en parler, car il est le papa de la conception de cette R5 électrique. « Pour elle, on a gardé une ossature et une architecture avant de Clio avec beaucoup de carry-over (pièces communes), ce qui a baissé le prix de fabrication de la voiture. Nous avons pu raccourcir les porte-à-faux, notamment à l’avant grâce à l’optimisation de la façade de refroidissement. » La Renault 5 E-Tech est le parfait exemple d’une équipe d’ingénierie et de designers qui avancent main dans la main, comme nous le détaille Gilles le Borgne.

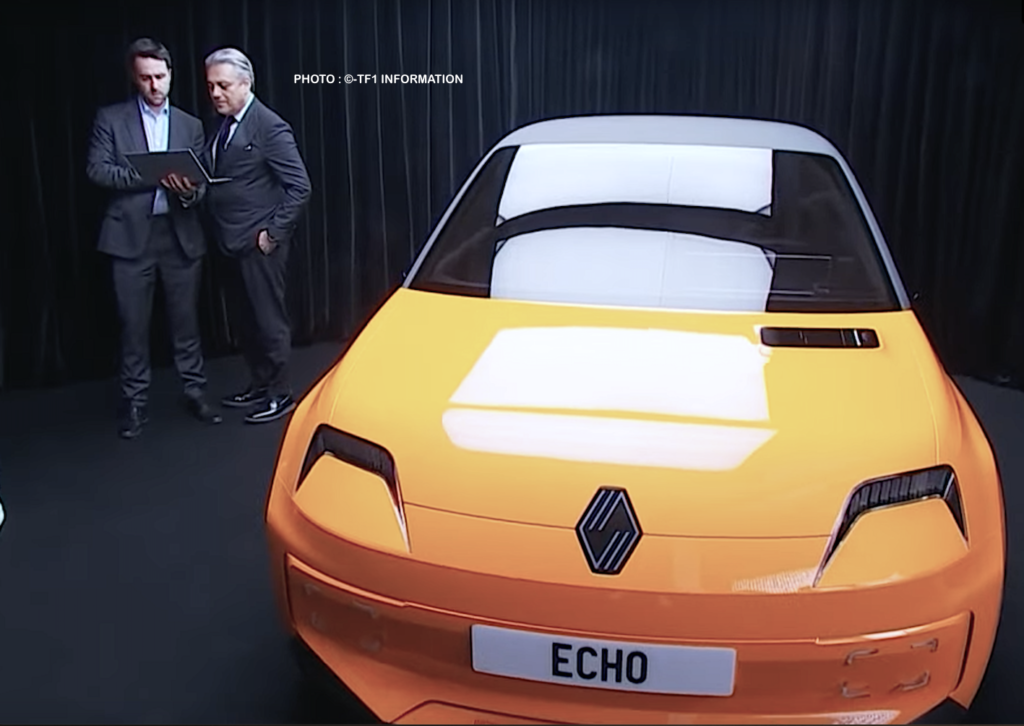

« L’histoire est connue. Luca de Meo arrive à l’été 2020 à la tête de Renault alors que j’étais arrivé en janvier, après avoir quitté le groupe Stellantis. En septembre 2020, nous avons une réunion au design et nous sommes assez consternés tous les deux de voir qu’il n’y a que des petites voitures à faible rentabilité dans le plan produit ! Et là, Luca dit ‘stop, on arrête tout’ et voit la maquette orange (ci-dessus) de la R5 qu’il veut absolument inclure en priorité dans le plan. Les équipes techniques de l’époque avaient dit : c’est infaisable. Et il n’y avait pas beaucoup d’appétence pour les revival de la part de l’ancien directeur général. »

« À partir de là, j’explique à Laurens van den Acker (directeur du design Groupe Renault) et à Gilles Vidal (ci-dessus) qui est arrivé après à la tête du design de la marque Renault, que je peux faire cette voiture, mais pas dans les dimensions de la maquette qui affichait 3,80 m. Elle était bien trop courte. J’ai dit à Gilles, je vais souffler dans ta maquette jusqu’à ce qu’elle rentre sur une plateforme issue de la CMF-B de la Clio, mais dédiée à l’EV. Et c’est ce qu’on a fait. Agrandir la maquette ECHO de la R5 n’était pas grave, car l’œil lit les proportions, pas les valeurs absolues. Finalement les proportions initiales ont été strictement préservées dans une longueur limitée à 3,92 m et une hauteur de 1,50 m (1,46 m pour la maquette ECHO, NDA) »

Et à ceux qui comme moi réclament une R5 E-Tech thermique/hybride, peut-on croire les designers qui nous disent que l’opération serait impossible car les proportions seraient dénaturées ? « Si vous évoquez uniquement un problème de style, la réponse est oui, le style devrait être modifié avec un capot plus haut et un allongement du porte-à-faux avant, ne serait-ce que pour implanter le système de refroidissement du moteur thermique. Mais nous avons eu ce débat en interne en novembre 2020, on a même réalisé des études mais Luca a dit « non » à la R5 hybride. Il a avancé qu’il y avait déjà une gamme thermique/hybride avec Clio… et c’est lui le patron ! » J’ai cru déceler dans la voix de mon interlocuteur un timbre de regret…

Cette R5 E-tech est donc la parfaite illustration de ce qu’est devenue la réalité des années 2020 : une osmose entre l’ingénierie et le design. Gilles le Borgne explique surtout « qu’à l’époque de Gérard Welter chez Peugeot et d’Arthur Blakeslee (patron du design Citroën de 1987 à 1999) on concevait des voitures sur une durée d’au moins cinq ans. On avait le temps de débattre ! Aujourd’hui, on les conçoit en trois ans, et même deux ans pour la future Twingo. On n’a plus le temps pour ces débats interminables ! Tous les dix ans depuis les années 1990 et l’arrivée de l’outil numérique, le style a progressivement pris de l’importance dans son intégration avec l’ingénierie. L’exemple de la R5 E-TECH est fort : on est parti d’un thème de style pour concevoir la plateforme et on a réussi à faire cette voiture en partant d’une maquette qui « trainait » dans un coin du studio. Une maquette qui n’était alors qu’une sculpture. » Et on l’a compris : « Le style sans technique, c’est une sculpture, pas une voiture ! »

LIGNES/auto, c’est également une page Facebook bilingue pour les infos : https://www.facebook.com/lignesauto/

BONUS : UNE PLATEFORME, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Selon Stellantis, une plateforme est la base (modulaire) du véhicule qui est au cœur de la conception et de la fabrication des nouveaux modèles. Elle regroupe l’ensemble des fonctions du véhicule, hormis les spécificités liées aux silhouettes. Le soubassement, les liaisons au sol, les adaptations des groupes motopropulseurs et le cœur de l’architecture électrique et électronique composent donc la plateforme. Cet ensemble représente alors plus de 40% du prix de revient d’un véhicule.

BIO EXPRESS : GILLES LE BORGNE

Gilles le Borgne n’est pas encore tout à fait retiré des affaires. Il sera même au conseil d’administration de Valeo à partir de janvier 2026. « Depuis mon départ de Renault en 2024, vous n’imaginez pas le nombre de sollicitations que j’ai eues ! » Il est vrai que ses dernières responsabilités de directeur de l’ingénierie dans les deux grands groupes automobiles français en imposent. Pourtant, rien ne prédisposait ce diplômé de l’école nationale supérieure des céramiques industrielles à cette carrière. « Lorsque je suis arrivé chez PSA à la fin des années 1980, j’ai fait de la recherche technologique et scientifique liée aux matériaux. J’ai ensuite passé une partie de ma carrière à la direction des recherches. Je développais des pièces composites, en magnésium et aluminium. »

Il œuvre alors sur un projet méconnu de 1994 à 1997 : « on a refait une Citroën ZX de A à Z avec des ambitions d’allègement sur tous les points. J’ai appris mon métier ici, car j’ai abordé tous les sujets : architecture, acoustique, crash, comportement routier etc. avec des méthodologies innovantes. J’ai appliqué mes connaissance en physique, ce qui était alors inédit. » Le patron de la synthèse lui confie alors les clés de la conception de la première plateforme PSA de l’ère moderne : la PFA pour laquelle il devient le responsable de conception. Et puis il y eut l’EMP2 de 2013 et un départ de chez Stellantis en 2019 suite à un désaccord avec Carlos Tavares. Et un bouquet final avec le redressement de Renault et la plateforme électrique de la R5-R4-Micra et Alpine A290…